En application des règlements européens « Paquet Hygiène », le restaurateur est responsable de la qualité et de la sécurité de ses produits alimentaires. Il doit donc porter une attention permanente à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des produits alimentaires et des processus de production. L’identification et l’analyse de dangers potentiels selon les principes du système HACCP ont pour finalité d’identifier les dangers spécifiques et de déterminer les mesures préventives à adopter en vue de les maîtriser en matière de salubrité des aliments pour échapper aux risques d’intoxication alimentaire éventuelle.

La méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control) ou système d’analyse des risques points critiques pour leur maîtrise a l’avantage de permettre aux professionnels, concernés par l’élaboration et la distribution des produits alimentaires au consommateur, d’évaluer les dangers « risques sanitaires » à tous les stades de préparation, de fabrication, de transformation, de distribution des produits alimentaires et d’établir des méthodes de contrôle permettant de prendre les mesures préventives efficaces et non plus d’effectuer des vérifications a posteriori sur les denrées ou plats cuisinés destinés à la consommation humaine (analyse des produits par un laboratoire biologique alimentaire par exemple).

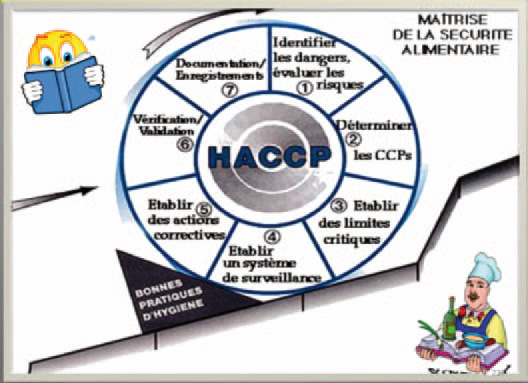

Quels sont les principes de l’HACCP à appliquer ?

Ce système repose sur plusieurs principes de base, mais cette méthode n’a évidemment de valeur que si toutes les démarches sont réellement mises en place et effectuées, qu’elles soient efficaces et appropriées à l’entreprise de restauration suivant sa capacité.

Pour rappel, les 7 principes de l’HACCP sont les suivants :

- 1er principe : analyse des dangers (biologiques, physiques et chimiques),

- 2e principe : détermination des points critiques (CCP),

- 3e principe : établir les limites critiques pour chaque CCP,

- 4e principe : établir un système de surveillance pour chaque CCP,

- 5e principe : établir des actions correctives,

- 6e principe : établir des procédures de vérification des actions correctives,

- 7e principe : établir un système d’enregistrement et de documentation.

La méthode HACCP, c’est quoi ?

Cette méthode est fondée sur une analyse individuelle des dangers biologiques, physiques et chimiques permettant aux restaurateurs de recenser les points critiques dits CCP afin de mettre en œuvre sur son site de travail les mesures de maîtrise associées, préventives et correctives.

Avant de mettre en œuvre dans son entreprise la démarche HACCP, les personnes manipulant en cuisine des aliments destinés à la consommation directe doivent au minimum se sensibiliser au travers d’une formation spécifique à certains termes ou définition appliqués à cette dite méthode, tels que :

- Le terme de « danger » qui peut être de nature biologique, chimique ou physique recouvre toutes les possibilités de causer un dommage lors des manipulations d’un produit alimentaire (matière première, ingrédient, matière intermédiaire, élaborée ou finie). En restauration commerciale, le danger microbiologique constitue le problème majeur en matière de salubrité des aliments pour échapper aux risques d’intoxication alimentaire éventuelle.

- Le terme « point critique de contrôle » est constitué par le niveau ou le moment qu’il faut mettre en évidence, au cours d’un processus de préparation, transformation ou de fabrication d’une denrée ou lors des manipulations ultérieures, où peut apparaître un risque de danger sanitaire pour les aliments. C’est une étape importante pour le restaurateur qui doit appréhender et maîtriser le risque sanitaire, en mettant en œuvre sur le site du travail une procédure d’application d’un contrôle de prévention, d’élimination ou de réduction d’un danger à un niveau acceptable pour le consommateur.

- Le terme « risque » se définit comme étant la probabilité pour un produit alimentaire de manifestation d’un danger spécifique lors de son utilisation et il est évalué en fonction de la nature de l’agent en cause et de son niveau de contamination présentant un risque pour le consommateur (denrée contaminée).

- Le terme « mesure corrective » correspond aux dispositions à prendre lorsque le contrôle ou la surveillance d’un procédé de fabrication d’une denrée révèle que le point critique n’est pas suffisamment maîtrisé à une étape précise.

Comment définir les probabilités d’un danger spécifique d’une denrée lors de son utilisation ?

Suivant l’application de la théorie d’ISHIKAWA dite des 5 M qui représente les cinq groupes de facteurs pouvant intervenir dans l’augmentation du risque, il faut tenir compte des paramètres suivants :

- la matière première manipulée en vue de sa fabrication est source de l’apport initial sur le site du travail. Elle est aussi à l’origine de contamination croisée vis à vis des autres produits alimentaires, c’est à dire d’apports secondaires ;

- le matériel de travail peut-être source de germes lorsque sa nature, sa conception, son état d’entretien ménage des recoins, des fissures permettant aux germes de se réfugier et de multiplier ;

- le milieu est représenté par la conception des locaux de travail, les aménagements, l’emplacement des équipements. Les particules d’origines diverses, chargées de micro-organismes pouvant être véhiculés par l’air et l’eau doivent être prises en considération ;

- la méthode de préparation, de transformation, de fabrication, de produit alimentaire peut être source de contaminations par l’application de mauvaises pratiques ou techniques culinaires favorisant le contact des denrées saines avec des matières ou des matériaux souillés ainsi qu’avec du personnel ;

- la main-d’œuvre : liée au personnel dit « manipulateur porteur sain » porteur de microbes pathogènes et à sa formation en matière d’hygiène alimentaire.

Validation de l’analyse des dangers et les mesures de maîtrise

Tous les moyens de contrôle ou de vérification doivent être validés sur des documents régulièrement tenus et présentés aux agents de contrôle chargés de l’application des dispositions réglementaires en matière de sécurité alimentaire.

Ce sont essentiellement :

- les documents écrits (registre de traçabilité) se rapportant aux produits alimentaires réceptionnés (fiches d’anomalies fournisseur – contrôle à réception des matières premières) ;

- les enregistrements dans un carnet des températures de chaque enceinte de stockage (température positive ou négative) sous forme de tableau graphique ;

- les documents écrits relatifs à la réalisation d’un plat cuisiné ou élaboré (diagramme de fabrication et fiches de fabrication d’une recette ou d’un plat élaboré ou cuisiné– identification des facteurs de risques) dans le but de rappeler au personnel les différents paramètres à respecter (couple temps/température, condition de conservation…) et pour indiquer la mise en œuvre des actions correctives à mener en cas de besoin ;

- le planning de nettoyage – désinfection de l’ensemble des zones de travail (locaux – matériel et équipements) précisant le nom du produit adapté, la fréquence, la dose, le procédé d’actions (plan de nettoyage et de désinfection à afficher sur le site à l’attention du personnel);

- les autocontrôles micro biologiques des denrées criblés et adaptés par un laboratoire compétent (analyse des produits à tous les stades de la réception au produit fini).

En conclusion, les restaurateurs ont l’obligation de valider l’analyse des dangers et les mesures de maîtrise qu’ils choisissent tandis que les services officiels de contrôle des DDPP (inspecteur vétérinaire de santé publique et technicien des services vétérinaires) seront chargés de vérifier la validation. Ainsi, vous avez le choix d’opter en fonction de l’importance de votre établissement de restauration :

- soit de réaliser votre démarche HACCP à travers l’application de la méthode d’analyse des risques (points critiques) et de justifier vos autocontrôles,

- soit d’appliquer les recommandations formulées par le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène en restauration (environnement de travail, opération et fabrication) et de présenter vos obligations de résultats.

Réaliser votre propre démarche HACCP, c’est-à-dire :

Développer un système d’analyse des risques et les points critiques pour les maîtriser

Évaluer les risques aux différentes étapes du processus de fabrication

Mettre en évidence les points critiques en déterminant les sources de dangers de votre processus

Définir et mettre en œuvre les moyens de maîtrise sanitaire par une procédure

Procéder avec le concours d’un organisme compétent à un audit de fonctionnement,

à des auto-contrôles par analyse micro biologique, à une formation du personnel à l’hygiène

Présenter aux administrations de contrôle les obligations de résultat de vos procédés de fabrication culinaire

Appliquer le Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène, c’est-à-dire :

Se référencer à ce document axé sur l’hygiène des aliments remis au consommateur et validé par les administrations et les organisations professionnelles en vue d’atteindre les objectifs fixés par la réglementation

De l’utiliser comme un outil de dialogue avec les agents officiels de contrôle et de formation pour le personnel en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire

De l’exploiter comme un élément de base d’une démarche qualité pour tout ce qui touche à la sécurité alimentaire

De fonder la responsabilité du professionnel sur une démarche volontaire adaptée à sa structure, à travers

les moyens de maîtrise proportionnés au risque et les éléments de surveillance adaptés

De présenter vos obligations de résultats, et les autocontrôles adaptés, certifiant la maîtrise sanitaire de votre fabrication des aliments remis aux consommateurs